「AI for Science」の事例にはどのようなものがあるのでしょうか。

その一部をみていきましょう。

まず、膨大な科学データの分析に高度なAIを活用することによって、これまでの伝統的な研究

方法では見逃されがちな情報や関連性を明らかにし、新しい発見や革新的な洞察をもたらす可能性が期待されています。*2

その事例として、「宇宙観測データのノイズ除去」をみてみましょう。

情報・システム研究機構 統計数理研究所と自然科学研究機構 国立天文台の研究チームは、2021年、深層学習技術を活用して、実際の銀河データから暗黒物質地図を作成する際に生じるノイズを除去しました。

その結果、これまでノイズに埋もれていた暗黒物質の地図を描くことに成功しました。

宇宙を観測して得られるデータには、知りたい情報のほかにさまざまなノイズが含まれています。これは、そうしたノイズを取り除いて、本当の宇宙の姿を描き出そうという試みです。

この取り組みでは、観測、シミュレーション、AI技術を組み合わせた手法によって、宇宙を支配する見えない物質の正体に迫る、新しい技術が開発されました。*3

それは、天文学が新しい領域へと踏み出していく可能性を示した、重要な成果だと指摘されています。

深層学習技術を使って、膨大な科学データから立体構造や候補物質などを予測するモデルを作り、そのプロセスを効率的に、またスピーディーに進める取り組みも加速しています。*2

このタイプの取り組みには多くの事例がありますが、そのうちの2つをご紹介します。

(1)タンパク質の立体構造の高精度な予測

「AI for Science」の先駆けとなった事例として有名なのが、Google DeepMind社の機械学習モデル「AlphaFold」による、タンパク質の立体構造の高精度な予測です。

既に発見されたタンパク質は2億種類以上あると言われていますが、その働きを理解して、病気に対処したり新薬を開発したりするためには、立体構造を解明する必要があります。

しかし、そのためには多くの時間とコストがかかることが課題でした。

そうした状況のなか、AlphaFoldが2018年に開催されたタンパク質構造予測の国際コンペティションCASPで1位を獲得しました。そして、2020年のCASPでは、改良されたAlphaFold2によって、さらに飛躍的に高い精度を示したのです。

その後、2021年7月にソースコードが公開され、2022年7月には既知のタンパク質の配列約2億種類に対する構造予測が行われたことがGoogle DeepMind社から発表されました。

このモデルには課題もあると指摘されてはいますが、この事例は構造予測分野の研究の進め方に大きな変革をもたらしました。

(2)望ましい特性を持つ材料や反応の発見

材料分野では、高性能の電池材料や超伝導材料の探索など、特定の性質を持つ新しい材料の効

率的な発見や、材料の物理的・化学的性質や反応特性の予測のためにAIを活用した研究開発が

進められています。

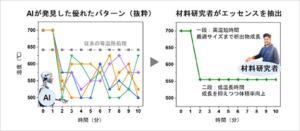

たとえば、国立研究開発法人 物質・材料研究機構 (NIMS)と名古屋大学の研究チームは、AIと材料研究者の共同作業で、ニッケル・アルミニウム合金の高温強度を従来よりも向上させることができる新しい二段熱処理法を考案したと発表しました。*4

ニッケル・アルミニウム合金の熱処理の条件パターンの数は、約35億 (9の10乗) とおりもあります。これまでに研究チームは実験を計算シミュレーションに置き換えて試行錯誤の時間とコストを減らしてきましたが、それでも35億のパターン全てを計算することは現実的ではありませんでした。

そこで研究チームは、膨大な組み合わせから最適パターンを効率的に探索するAIアルゴリズムを用いることで、これまでより優れた110通りの熱処理パターンを発見しました。

この結果を研究者がさらに分析し、AIが発見したパターンよりも合金の高温強度を向上できる熱処理法を設計しました。

こうした取り組みは、AIと研究者の協働モデルともいわれています(図2)。

図2 AIと材料研究者の共同作業で考案した新しい二段熱処理法

出所)国立研究開発法人 物質・材料研究機構「AIと材料研究者のコラボで耐熱材料を強くする ~AIの一見奇抜な「手」から納得の熱処理法を考案~」(2023年9月25日)

https://www.nims.go.jp/press/2023/09/202309250.html

掃除や料理といった家事から介護までを人間と同じように行うことのできるロボットの開発は、現在のロボティクスでは非常に難しいのですが、そうした分野でもAI活用の成果が期待されています。

環境に応じて予測を行いながら、人間と同様に複数のタスクをこなすロボット技術の開発です。*2

たとえば、ムーンショット目標(内閣府が推進する、従来技術を超えた野心的で大きな目標)の3「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」の中で、早稲田大学の菅野重樹教授らの研究チームは、深層学習技術を応用した研究開発を進めています。

リアルタイムで高次元の感覚と運動の変化を予測しながら、予測誤差を最小化する技術(深層予測学習技術)を活用した、世界最高水準の人共存型スマートロボットの実現に向けた取り組みです。

この研究開発の目標は、柔軟な機械ハードウェアと、多様な仕事を学習できる独自のAIとを組み合わせたロボット進化技術を確立することです。

2050年には、家事や接客だけでなく、人材不足が深刻な福祉、医療などの現場で、人と一緒に活動できる汎用型AIロボットを実現させる計画です。*5

これは、人とロボットとの共生社会の実現につながる取り組みです。

AIを活用して、大規模なデータから仮説を立て、人間の認知限界やバイアスを超えた科学的発見につながることへの関心も高まっています。*2

2022年、京都大学の橋本幸士教授らによる研究が、科学研究費助成事業(科研費)の「学術変革領域研究(A)」に採択されました。

この研究は、AIの機械学習と物理学を融合することによって、基礎物理学の変革を目指すものです。*6

現在、複数の大学や研究所の研究者も参画し、新法則の発見、新物質の開拓といった基礎物理学の重要な課題に挑んでいます。*2

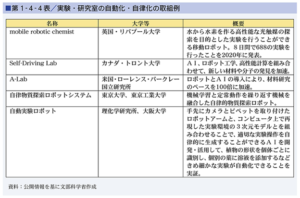

科学分野でのAIの活用は、AIとロボット技術を組み合わせることによって、研究実験の一部またはすべてを自動化するという状況をもたらしています。

ロボットは、研究の補助的な作業をサポートするだけでなく、過去の研究データや論文を活用して研究計画を最適化したり、センサーや高度な計測装置からリアルタイムでデータを収集・分析したりするなどの重要な役割も担っています。

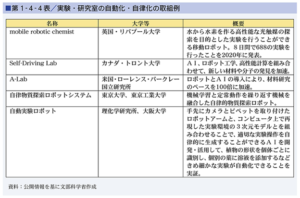

さらに、その結果をもとに仮説を評価・検証するなど、世界中の大学や研究所で、AIが自律的に実験や研究を進める取り組みも始まっています(表1)。

表1 実験・研究室の自動化・自律化の事例

出所)文部科学省「第4章 AIの多様な研究分野での活用が切り拓く新たな科学」

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202401/1421221_00006.html