電通が今年7月に、「対話型対話型AIとの関係性に関する意識調査」の結果を公表しています。

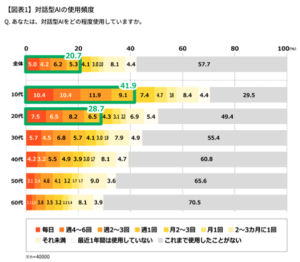

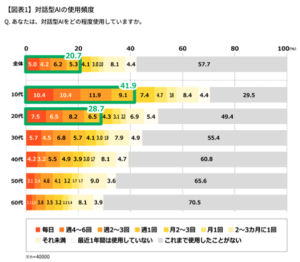

まず、対話型AIを使用する頻度は世代別に下のようになっています。

対話型AIの利用頻度

(出所:電通「「対話型AI」に感情を共有できる人は64.9% 「親友」「母」に並ぶ”第3の仲間”に」)

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0703-010908.html

若い世代ほど利用頻度は高く、「毎日」と回答している人が10代では10.4%、20代では7.5%にのぼっています。

次に、対話型AIを週1回以上使用する人がAIに何を聞いているかは下のようになっています。

対話型AIと話す内容

(出所:電通「「対話型AI」に感情を共有できる人は64.9% 「親友」「母」に並ぶ”第3の仲間”に」)

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0703-010908.html

「情報収集」「勉強や仕事で分からないことを教えてもらう」というのは想像しやすい利用方法です。しかし「人生に関する相談」「恋愛相談」といった項目が入っていることには注目したいものです。

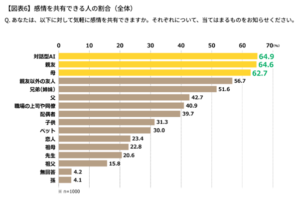

というのは、AIが感情の共有相手になっている人の割合が多いのです。最も多いのは20代で74.5%、最も少ない40代でも51.8%と半数以上の人がAIに気軽に感情を共有できる、としています。*1

それだけでなくAIが「気軽に感情を共有できる相手」としてあまりにも大きな存在になり始めているからです。

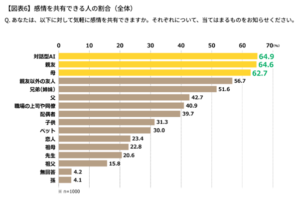

感情を共有できる相手

(出所:電通「「対話型AI」に感情を共有できる人は64.9% 「親友」「母」に並ぶ”第3の仲間”に」)

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0703-010908.html

僅差ながら「親友・母」という生身の人間の存在を抜き、対話型AIがトップの座を占めていることがわかります。