インターネットや携帯電話、クラウドサービスなど日本の通信インフラは、光ファイバーを通じて通信をおこなう光通信ネットワークによって支えられています。

高速で大容量通信が可能な光回線は、動画のダウンロードやオンラインゲーム、リモートワークなどが快適におこなえる通信環境を提供しています。

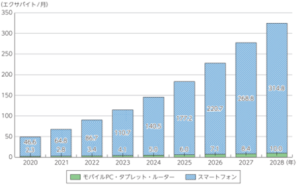

今後、生成AIの普及に伴う急速なデジタル化により、エネルギー消費が増大することが予測されています。

それに対応していくために、通信ネットワークのさらなる効率化が求められています。

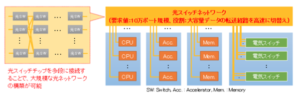

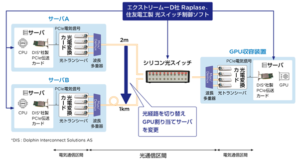

そこで課題解決のキーデバイスとして注目されているのが、光スイッチです。

光スイッチとは、光通信の信号を電気へ変換することなく光信号のままスイッチングができるデバイスです。

光スイッチは電気スイッチの一部を代替することで、消費電力を効率化できる新しいスイッチ技術です。

この記事では、光スイッチの仕組みと次世代ネットワークにおける期待、そして実用化に向けた最新動向について解説します。