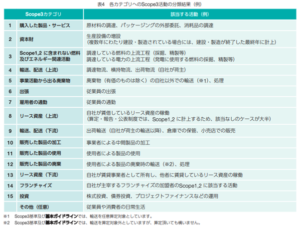

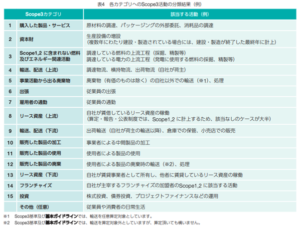

というのは、Scope3には15ものカテゴリがあるからです。

GHGプロトコル「Scope3」のカテゴリ

(出所:環境省「サプライチェーン排出量算定の考え方」)

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/supply_chain_201711_all.pdf

「廃棄物の自社以外での搬送」や「従業員の出張」まで、非常に細かい項目が設定されています。計算できそうなものと、原材料の調達やパッケージングなど自社の管理の域を超えている部分などもあり、サプライチェーン全体での情報共有が必要になります。

従業員が業務で使う紙、消費されるコーヒーまでもが対象です。

掴みにくい数字であることでしょう。

実際、このScope3算出については批判もあります。オックスフォード大学のKathik Ramanna教授らはこのように述べています。

“スコープ3排出量はGHGの報告における決定的な欠陥である。

(中略)

たとえば、スコープ1の排出量の低い企業との間で製品を売買し、さらにそのサプライヤーや企業と協力すれば、関連するバリューチェーン全体でGHG排出量を削減できるかもしれない。ところが、多層的なバリューチェーン全体にわたる複数のサプライヤーと顧客からの排出量を追跡することは難しいため、一つの企業がスコープ3排出量を正しく推定することは事実上不可能なのだ。”

<引用:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2022年4月号 p16>

確かにそうでしょう。

しかし非常に面倒ともとられるScope3の算出ですが、これをやることにはメリットがあります。

特にイメージの問題は大きいことでしょう。

GHG排出量に各社が頭を悩ませる中、きちんとScope3までを算出している企業と取引するのは楽なことです。

また、GHG排出量を各Scopeまで算出し公表している企業は、官公庁からの発注を受けやすくなるという可能性があります。どこだって、GHG排出量を把握できる企業と契約したくなるものです。

ちなみに、Scope3の領域について見れば、例えば生産品の破棄について、ヨーロッパと日本では大きく異なる制度が導入されています。

ヨーロッパでは2003年に発効した「WEEE(=Waste Electrical and Electronic Equipment)司令」により、生産者は最終ユーザーから使用済み製品を無償で引き取りし、定められた回収、処理・リサイクル目標を達成するという物理的責任があります。*1

一方、日本の場合は生産者に引取義務と再商品化の実施義務という物理的責任があり、消費者がリサイクル料金を排出時に支払う仕組みになっています。

こうした壁も超えていく先進性があれば、注目される企業になることでしょう。

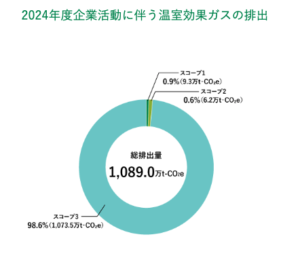

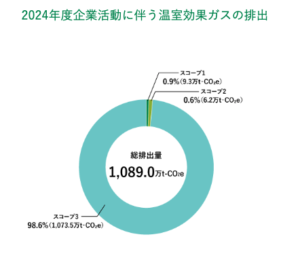

また、GHG排出プロトコルを公表している企業のひとつに住友林業がありますが、企業活動においてScope3が大きな割合を占めていることがわかります。

企業活動に伴う温室効果ガス(住友林業の場合)

(出所:「気候変動への対応 事業活動に伴う温室効果ガス排出」)

https://sfc.jp/information/sustainability/environment/climate-change/ghg-reduction.html

よってScope3の算出と公開、推移は、例えば投資家などからすれば非常に関心の高いものになるでしょう。