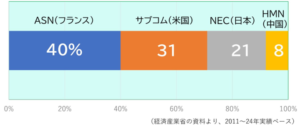

次に、海外ケーブルの世界市場をめぐる状況についてみていきます。

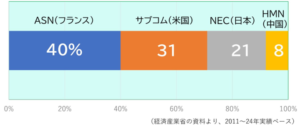

2011年から2024年までの敷設ケーブル距離の累計シェアは、米国のサブコムが約31%、フランスのアルカテル・サブマリン・ネットワークス(以下「アルカテル」)が約40%、そしてNECが約21%と、この3社で92%の受注を占めています。*3

ただ、中国のHMNテックも8%と途上国を中心に急速にシェアを拡大しています(図3)。

図3 海底ケーブルの累計敷設距離のシェア

出所)経済産業省 METI Jarnal「政策特集丈夫な経済のお守り 経済安全保障 vol.5 “データの大動脈”海底ケーブル 日本への「信頼」テコに世界シェア拡大目指す」

https://journal.meti.go.jp/p/40663/

海底ケーブル市場は、新規建設の発注が安定しないため、安定的な受注を受けることが難しいという状況があります。*6

また、近年の資材・人件費高騰の影響もあり、寡占市場であっても、事業リスクが高いのが現状です。

米国のサブコムは、防衛請負業者や国家安全保障資産に投資している米国投資ファンドのサーベラス・キャピタル・マネジメントに買収され、2018年に経営体制が刷新されました。

2019年以降のGoogleが発注した上位10個の海底ケーブルに関するプロジェクトのうち、6つはサブコムが受注するなど、2020年代からはGoogleを主要顧客としての事業再生に成功しています。

フランスのアルカテルは、フィンランドのノキアの100%子会社でしたが、2024年6月にフランス政府への売却が発表され、国有化によって、経営の安定化を志向しています。

一方、NECはケーブル本体から関連設備まですべて国内で製造することが可能で、外国企業に

依存せずに重要インフラを構築できる希少な存在です。*3

経済産業省は、2025年5月に再改訂された「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アク

ションプラン」で、いくつかの物資・技術を経済安全保障上重要な物資・技術として新たに追加しましたが、海底ケーブルもそれに含まれています。

NECはこうした経済安全保障の取り組みをチャンスととらえ、長年の実績や、日本の技術に対する信頼性を武器に、ビジネス創出につなげようとしています。

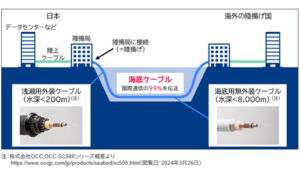

海底ケーブルには、海底8000メートルまで沈めても25年間は稼働できる「長寿命・高信頼」が求められています。

また、一度敷設した海底ケーブルを引き揚げるのは難しく、地震などの自然災害によって破損した際の修理は、1回の作業で数週間ほどかかるため、信頼性の高い製品であることが求められているのです。*2, *3

一方で、中国企業が勢力を拡大して競争が激化しているため、事業環境は急速に変化しています。