現在、日本の物流業界は多くの社会課題を抱えていますが、とくに喫緊の課題として認識されているのが「物流の2024年問題」です。

「物流の2024年問題」とは、2024年4月から施行された働き方改革関連法によって、時間外労働の上限が適用されたことで、輸送能力不足が発生することです。

労働時間が制限されることで1日に運ぶことのできる荷物の量が減り、結果としてトラック事業者の売り上げやドライバーの収入が減少します。

収入が減少することで、ドライバーのなり手がさらに不足する悪循環を引き起こすことが懸念されています。*1

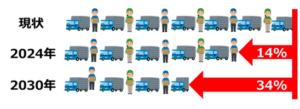

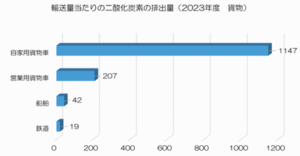

この2024年問題では、具体的な対策を講じない場合、輸送能力が約14%不足と想定されており、その後も対応をおこなわなければ、2030年には約34%不足する可能性があります(図1)。*2

図1:輸送力不足の見通し(対策を講じない場合)

出所)国土交通省「物流を取り巻く動向と物流施策の現状・課題」p.1

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001888325.pdf

2025年に公表された令和7年度版交通政策白書では、2024年以降も現状として深刻な停滞は生じていないものの、年々深刻化する構造的な問題であることから、引き続き対策が必要であると記されています。*3

国土交通省の資料によると、半数以上の企業がトラックドライバー不足を感じており、さらにドライバーの平均年齢も上がっていることから、近い将来急激な担い手不足に陥ることが予測されています(図2)。*4

図2:トラックドライバーが不足していると感じている企業の割合/トラックドライバーの平均年齢の推移

出所)国土交通省「物流を取り巻く現状と課題」p.7

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/buturyu_douro/pdf01/03.pdf

また、燃料価格の高騰の影響や、タイヤやバッテリーなどの自動車関連費用の値上げなどもあり、物流コストも上昇しています。

道路貨物輸送のサービス価格は、2010年代後半にバブル期の水準を超えて過去最高となり、とくに宅配便の価格が高騰しています。*4

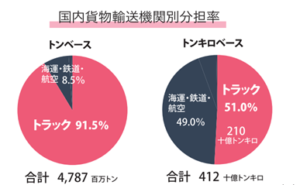

さらに、物流業界では社会全体の課題であるカーボンニュートラルの実現に向けて、温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいます。

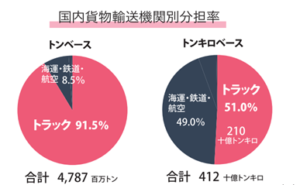

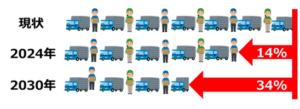

日本の貨物輸送は貨物の輸送量を表すトンベースでは約9割、輸送量と輸送距離を掛け合わせたトンキロベースでは約5割をトラックが占めています(図3)。*5

図3:国内貨物輸送機関分担率

出所)国土交通省「みんなの暮らしを支える仕事です 知っていますか?物流とトラックドライバーの仕事」p.2

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001337691.pdf

トラックは走行中だけでなく、製造から廃棄に至るまでの過程で多くの温室効果ガスを排出します。

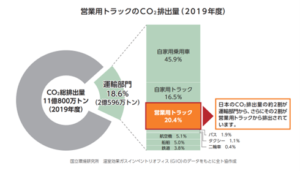

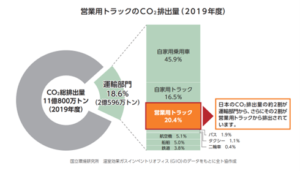

そのため、日本のCO2排出量の約2割が運輸部門からであり、さらにその約2割が営業用トラックから排出されています(図4)。*6

図4:営業用トラックのCO2排出量

出所)全日本トラック協会「トラック運送業界の環境ビジョン2030」p.2

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/kankyo/kankyo_vision2030.pdf

CO2総排出量のなかでも高い割合を占めている運輸部門で脱炭素化が進めば、気候変動対策に大きく貢献します。