精神障害による労災認定が過去最多を更新する中、企業のメンタルヘルスケアは喫緊の課題です。

AIを活用した社員サポートに取り組む企業もでてきましたが、一方で、AIによるサポートにはさまざまな課題も存在します。

本コラムでは、メンタルヘルスケアが必要な現在の状況、AIによるメンタルヘルスサポートの現状と課題を解説し、導入事例をご紹介します。

Column / コラム

HOME > コラム > ものづくり > 精神障害労災1,000人超の衝撃 AIによるメンタルヘルスサポートはどこまで進んでいる?

ものづくり IoT

精神障害による労災認定が過去最多を更新する中、企業のメンタルヘルスケアは喫緊の課題です。

AIを活用した社員サポートに取り組む企業もでてきましたが、一方で、AIによるサポートにはさまざまな課題も存在します。

本コラムでは、メンタルヘルスケアが必要な現在の状況、AIによるメンタルヘルスサポートの現状と課題を解説し、導入事例をご紹介します。

現在、企業では、従業員に対するメンタルヘルスケアの必要性が高まっています。

その背景をみていきましょう。

厚生労働省は2002年以降、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、労災保険給付の支給決定件数などを取りまとめています。*1

厚生労働省が2025年6月に公表した令和6年度(2024年度)「過労死等の労災補償状況」から、精神障害の労災補償の請求件数、決定件数をみてみましょう。*2

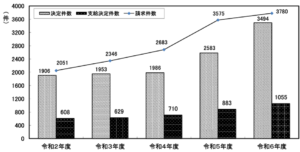

2024年度、精神障害の労災補償請求件数は3,780件に上り、そのうち支給が決定した件数は1,055件と、初めて1,000件を超え、過去最多を更新しました(図1)。

図1 精神障害に関わる労災補償の状況

出所)厚生労働省「図2-1 業務災害に係る精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移」p.16

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001508121.pdf

しかも、そのうち自殺に関しては、請求件数が202件、支給決定件数が88件となっています。

インターネットやAIの発展はメンタルヘルスの予防や改善にさまざまな変化をもたらしています。*3

企業でのメンタルヘルスケアの必要性が高まっている現在、デジタル技術を活用した「デジタルメンタルヘルス(Digital Mental Health)」(以下、「DMH」)に注目が集まっています。

DMHとは、「デジタル技術の精神保健・精神医療サービスへの応用」のことです。

最近のDMHサービスには、AIをはじめ、従来の常識を覆す、画期的な手法をもたらすような革新的技術が用いられています。

また、DMHサービスには、医療だけでなく、健康・ウェルビーイング増進の側面もあります。

DMHは、精神的不調の予防・治療・回復、および精神健康とウェルビーイング向上の支援を、情報

通信技術、革新的なデジタル技術に基づいて行う、学際的な研究および実践の領域です。

現在は、労働者を対象とするDMHの研究・サービス開発が進展し、アプリやロボット、ウェアラブルデバイスを用いたサービスや、オンラインカウンセリングなどが活用されています。

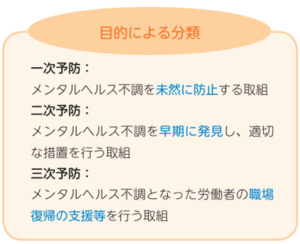

ここで、厚生労働省が公表している、メンタルヘルス対策のポイントをみてみましょう(図2)。*4

図2 メンタルヘルス対策(目的)のポイント

出所)厚生労働「Ⅰメンタルヘルス対策のポイント」p.3

https://www.mhlw.go.jp/content/000615723.pdf

図2のように、メンタルヘルス対策のポイントは、予防、早期発見、職場復帰の支援です。

では、DMHの対象領域とはどのようなものでしょうか。

東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座の研究者たちは、以下のように3つの領域に分類しています。*3

1.デジタル技術による精神健康状態の測定

2.デジタル技術による精神的健康問題の予測(早期発見や将来予測)

3.デジタル技術によるメンタルヘルス介入

これは、厚生労働省が示している、メンタルヘルス対策のポイントと合致しています。

DMHの領域ごとに、DMHの取り組みと課題についてみていきましょう。

デジタル技術を用いた精神健康の測定に関しては、手首に装着するウェアラブルデバイスが多く活用され、生理学的指標(皮膚電気伝導度、心拍変動、心拍数など)や非生理学的な行動指標(コンピューターログ、身体活動など)など、さまざまな指標が測定されています。

コンピューターの使用パターン、心拍変動、表情や姿勢などについては、個別の研究でこれらの指標から精神健康を推定するモデルが提案されていますが、各研究で検討された指標や測定方法、推定モデルには標準化されたものがまだありません。

デジタル技術を使って、労働者のメンタルヘルスの測定をするためには、どの指標が測定に適切かなどについて、さらに研究が蓄積される必要があると指摘されています。

また、職場でそうした測定をする際には、倫理的問題やプライバシーに関する問題も整理する必要があります。

従業員に十分な事前説明をすること、データの管理体制を整えること、従業員に適切なフィードバックがなされることの必要性が指摘されており、労働者のプライバシーや倫理面に配慮した環境整備が必要となります。

デジタル技術を用いた精神健康問題の予測では、AIの機械学習や深層学習の活用が拡大しています。

機械学習に関しては、特に、精神疾患の進行を予測したり、そのような状態に対する治療や支援の機会を探ったりすることを目的とする研究が多く実施され、抑うつや自殺傾向、ストレス、双極性障害、気分、PTSD、不安、物質乱用、統合失調症を対象とした研究に活用されています。

こうした精神健康状態の予測研究では、センサーデータ、健康記録、テキストデータから自殺リスクを予測する取り組みも報告されています。

また、ソーシャルメディア(Twitter[現・X]、Facebook、Weibo、Instagramなど)に投稿された内容に機械学習を適用して、うつ病や自殺のリスクを推定する研究も多くみられます。

デジタル技術を用いたメンタルヘルス介入は、コンピューターやスマートフォンアプリ、ウェアラ

ブルデバイスを介して、認知行動療法(CBT)やマインドフルネスなどの心理教育を提供するものが主流です。

特にインターネットベースのCBT(iCBT)は、さまざまな精神疾患に効果が確認されており、科学的根拠の蓄積が進んでいます。

地域や医療におけるデジタル技術を用いた介入では、AIを用いた対話型Chatbotや、ChatGPTなどの生成AIを用いたメンタルヘルスサービスも注目されています。

人間によるサポートと比較すると、1日中いつでもユーザーからのメッセージの直後に応答し、即座にサポートを提供することができるというメリットがあります。

AIを使った介入プログラムが活用されることで、臨床心理士や医師などの専門家を介さずに、メンタルヘルスのサポートを提供できる可能性があるため、今後、AIを使った介入手法のさらなる開発が期待されています。

ただし、ChatGPTのような生成AIをメンタルヘルス介入に利用するための留意点として、生成AIがどのようなデータから学習し、どのようなアルゴリズムで回答を生成しているのかが不明確であるため、提供される情報の信頼性が低い可能性があると指摘されています。

生成AIをメンタルヘルス介入に利用する際には、誤った情報がユーザーに提供される可能性があることをふまえて、ユーザーへの十分な事前説明をするなど、その利用方法についてあらかじめ慎重に検討することが求められています。

現在は、30万件以上の健康関連アプリがアプリストアから入手可能ですが、そのうち少なくとも1万件は精神健康関連のアプリであるといわれています。

精神健康に関するアプリが市場に増える一方で、その安全性や有効性が明確に示されているものが少ないことが指摘されています。

また、DMHサービスに関する情報が十分に開示されていないために、雇用主が活用しにくいという課題も挙げられています。

社会的にみても、革新的なデジタル技術を精神保健領域に使用することで生じる弊害や倫理的な課題が問題視されています。

たとえば、DMHサービスの効能に関する根拠のない宣伝、プライバシーの保護の問題、サービス提供事業者による説明責任や透明性を担保する仕組みの欠如、デジタルデバイド(デジタルリテラシーによる格差)などが懸念されています。

DMHサービスが適切に利用者に届けられ、問題なく利用され、効果が得られるような枠組みを社会全体として構築することが求められているのです。

AIによるメンタルヘルスサポートの導入事例をみていきましょう。

デンソーは、2024年、Medi Faceが開発した「Mente for Biz」を導入しました。*5

これは、AIの技術を活用して従業員のメンタルヘルスサポートをする、法人向けクラウドサービスです。

最近はメンタル不調者による早期離職・転職が相次いでいます。

こうした社会状況の下、デンソーは従業員が働きやすい職場環境を整えるために、メンタルの不調を早期にみつけ、健康管理のプロ人材である産業医や心理カウンセラーによって適切にケアしていく体制を整えることを目指しています。

「Mente for Biz」はメンタル不調の早期発見から、メンタルケアまでをトータルサポートするサービスです。

図3 「Mente for Biz」

出所)PRTIMES 株式会社Medi Face「株式会社デンソーが、AIメンタルヘルスケアサービス「Mente for Biz」の部分的導入を開始」(2024年8月14日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000080422.html

このサービスは、24時間365日、いつでも利用可能です。

PCやスマートフォンの画面上に登場する「AIドクター」からの質問に回答する対話形式で、メンタルヘルスの状態や、自身のストレスの原因などを確認することが可能です。

こうしたAIによるチェック精度を向上させるために、表情や声、話し方などの非言語情報をデバイスのカメラ・マイクを通して取得し、チェック結果に反映しています。

また、AIドクターとユーザーとの対話では、AI技術を活用して、自然な対話体験を実現しています。

また、AIメンタルチェックのデータや、産業医や保健師との1on1面談の内容は、個人が特定できないデータに加工し、人事部や経営陣の意思決定に活用することが可能です。

こうした取り組みによって、これまでヒアリングできなかった従業員の本音や不満をリアルタイムで把握することが可能で、部署ごとの分析を行うこともできます。

また、これらのデータが蓄積されていくことで、従業員のメンタルの動向や、人事労務などの施策・各種イベントとの関連性なども分析することでき、その後の経営にも活かすことが可能になります。

精神障害による労災が過去最多を更新する中、AIを活用したメンタルヘルスサポートは、企業の喫緊の課題解決に貢献するボテンシャルを秘めています。

メンタルヘルスの測定、予測、介入にわたるAIの活用は、従業員の心の健康を支える新たな施策です。

しかし、その導入には倫理、プライバシー、信頼性といった課題がともないます。

AIはあくまでツールであり、専門家によるケアとの連携も不可欠です。

そうした環境を整備し、適切にAIを活用することによって、大切な従業員のメンタルヘルスが守られ、企業の持続的な成長へとつながるでしょう。