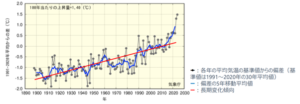

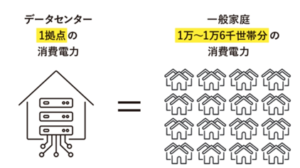

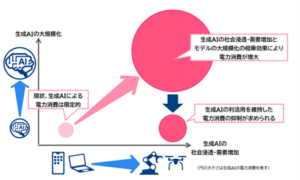

世界的な生成AIブームによって電力需要が増大し、温室効果ガス排出量が増加することが懸念されています。

人口減少が進んでいる日本も例外ではなく、今後はAIによって電力需要が増加することが予測されています。

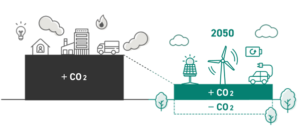

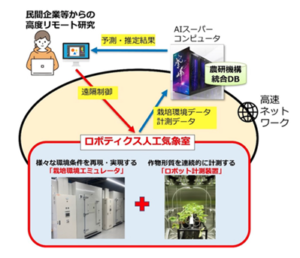

しかしAIは、気候変動対策に活用することで、気候変動への適応策や緩和策を導き出すこともできます。

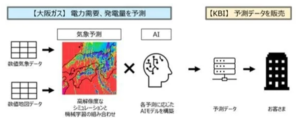

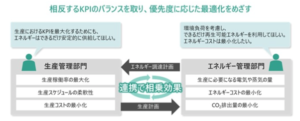

AIによるエネルギーの最適化や発電量予測によって、再生可能エネルギーの導入拡大を後押しすることも期待されています。

AIは気候変動対策に貢献する存在なのか、もしくは気候変動を加速させてしまう存在なのか、一体どちらなのでしょうか。

この記事では、AIが気候変動に与える影響とAIを活用した気候変動対策について紹介します。