2023年のノーベル物理学賞に、「アト秒」単位の光を出す手法を開発した3人の研究者が選ばれました。

「アト秒」とは何でしょう。ごく短い時間ですが、どれくらいかというと、わたしたちの想像をはるかに超えるものです。

このごくごく短い光は、何を可能にするのでしょうか。

Column / コラム

HOME > コラム > ものづくり > ノーベル物理学賞に選ばれた「アト秒光パルス」とはいったいどんなもの?何ができる?

ものづくり IoT

2023年のノーベル物理学賞に、「アト秒」単位の光を出す手法を開発した3人の研究者が選ばれました。

「アト秒」とは何でしょう。ごく短い時間ですが、どれくらいかというと、わたしたちの想像をはるかに超えるものです。

このごくごく短い光は、何を可能にするのでしょうか。

世界にはミリ、マイクロ、と1より小さい数を数える単位がたくさんあります。

では「アト」はどのあたりに位置するかというと、

デシ: 0.1(1のマイナス1乗)

センチ: 0.01(1のマイナス2乗)

ミリ: 0.001(1のマイナス3乗)

マイクロ:0.000 001(1のマイナス6乗)

ナノ: 0.000 000 001(1のマイナス9乗)

ピコ: 0.000 000 000 001(1のマイナス12乗)

フェムト:0.000 000 000 000 001(1のマイナス15乗)

これに続くのが「アト」で、

アト: 0.000 000 000 000 000 001

つまり、1のマイナス18乗、1の100京分の1という数字です。*1*2

もはや想像もつかない短い時間です。

小さな数の単位としては、そこから先に

ゼプト: 0.000 000 000 000 000 000 001(1のマイナス21乗)

ヨクト: 0.000 000 000 000 000 000 000 001(1のマイナス24乗)

ロント: 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001(1のマイナス27乗)

クエクト:0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001(1のマイナス30乗)

までが国際基準として定められています。ロントとクエクトは2022年に採用されました。

なお、日本のテレビ放送は30fps(frames per second)=つまり1秒が30コマで構成されています。*3

それで違和感を感じない私たちに、なぜこのような「アト秒光パルス」という技術が必要なのでしょうか。

今回アト秒パルスがノーベル賞に値する画期的な部分は「電子の動きを観察する新たな手法」であることです。

電子は高速で動き回る粒子で、かつその大きさは大きくても1億分の1センチというサイズです。あまりにも小さく、これまでその動きは観測できませんでした。*4

ものの動きを捉えるには、対象が小さく、速くなればなるほど高速でストロボを使う必要があります。

よってアト単位のストロボを使うことができれば、電子という世界の観測ができるようになることがわかり、その基礎技術が築かれたのです。電子工学や医学の分野で応用の可能性があると評価されています。

1980年の後半には「フェムト秒」(1秒のマイナス15乗)だけ光るレーザーによって分子レベルの化学反応を捉えることはできるようになりましたが、電子の動きを捉えるまでには至りませんでした。

その先にあるアト秒レーザーの技術確立によって、電子の動きというこれまで観測できなかった世界の扉を開いたのです。

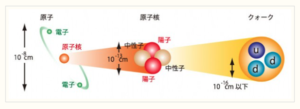

私たちの身近にあるものはすべて何らかの分子で構成されています。私たちの体もそうです。そして分子は原子で構成されている、理科の授業でよく聞いた話でしょう。

さらにその原子を作っているものは何なのか。陽子と中性子で構成される原子核です。

原子の構造

(出所:高エネルギー加速研究機構「物質を構成する基本粒子」)

https://www-jlc.kek.jp/ilcphys/hep_intro/matter

そこまでは分かっていても、では電子はどんな構造をしているのか?これを観測することはできませんでした。そこでアト秒パルスが新しい世界を開いた、というわけです。

私たちの周囲にあるもの、私たちの肉体は何によって構成されているのか。それが分かれば社会に影響を与えられると考えられています。*5

例えば、

・これまで分かっていなかった物質の機能や化学反応も分かってくる可能性

・電子のコントロールが可能になれば、複雑な化学反応の制御や次世代の超高速電子デバイスの性能を上げるための動作制御ができる可能性

・低炭素社会や健康長寿社会の実現にも貢献できる

といったものです。

物質の特性が分子結合によって決まっている以上、分子の細かい動きを制御できるようになれば、製薬や医療の現場でも活躍できそうです。

これまで観測できていた分子レベルでは説明のつかなかった事象が明らかになっていくことでしょう。

ただ、アト秒パルスの普及には、まだまだ大きな課題があります。

まだ基礎研究の段階だということはそうですが、アト秒光パルスを発生させるレーザー光源が確保できる施設はまだ十分ではなく、それもアト秒科学に関わる研究者が増えない要因にもなっているということです。*6

新しい技術の実用化には、多くの研究者を必要とします。その育成も行っていかなければなりません。

なお、NTTは昨年、世界で初めてアト秒パルスの発生原理を使って偏光などを制御することに成功しました。*7

どのような固体結晶を使えばどのような特徴の偏光や波面形状をもつ光が発生できるのかを決める法則が明らかになったといいます。

人間の体も含め、いったいどれだけの小さな粒子の働きが私たちの存在を可能にしているのか、どれだけの小さな粒子のはたらきが私たちの体や物質に関わっているのかは非常に興味深いトピックです。

もしかすると今後、電子よりさらに小さな粒子が発見されるかもしれない、小さな小さな世界の観察にはそのような可能性もあるのです。大きな世界に挑む宇宙物理、小さな世界に挑むアト秒パルスの世界。物事はマクロとミクロの両面から観察してはじめて理解に繋がるのではないかと筆者は感じています。

というのは、筆者は大学で生物学を専攻していました。その中でほぼ必修だったのが「分子生物学」の授業なのですが、電話帳以上の分厚いお高い教科書に、DNAの構造をはじめ分かっている限りの「生物の中での分子の動き」が紹介されているというものです(毎度重く、2万円くらいしたと思います)。

筆者が生物学を勉強していて、というよりも勉強する前から一番興味深かったのは、やはり「人体も分子の集まりである」ということです。大量の分子がそれぞれに相互作用し、どうやって人体に病気や治癒をもたらすのか。体の動きを制御するのか。

「すべての自然現象は何らかの小さな粒子の動きの集まりである」。筆者はそう考えています。

しかしわたしたち人間の観測技術は、真相を知るにはまだまだのようです。

「そんなことが分かって何の役に立つの?」

今回のアト秒についてもそう思われるかもしれません。

しかし、わたしたち人間は、どこまで自分たちを含む自然現象の深淵に迫ることができるのか。

それが基礎科学の魅力なのです。

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。

取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。