まずは、エッジAIの「エッジ」のもととなった言葉である、エッジコンピューティングについて紹介します。

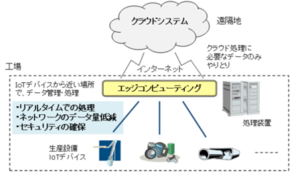

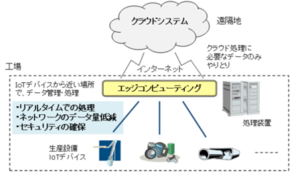

エッジコンピューティングとは、ネットワークの端に位置しているデバイスでデータ処理をする技術です。膨大な量のデータを処理するクラウドコンピューティングの負荷を分散し、高い応答性を実現することができます。

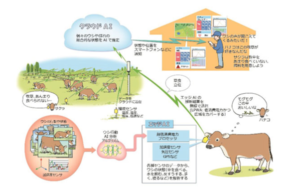

クラウドでの処理を必要最低限に限定し、IoTデバイスやその周辺機器などでデータ加工や分析などの処理をおこないます。(図1)*1

図1:エッジコンピューティングとは

出所)J-Net21「IoTに関連したエッジコンピューティングのメリットは何ですか。」

https://j-net21.smrj.go.jp/qa/productivity/Q1312.html

エッジコンピューティングでは、データの発生現場で処理をおこなうことで、応答時間が短縮され、リアルタイムでの高速処理が可能です。

インターネット上のデータのやり取りを最小限にすることで、データ通信量を低減でき、データ漏洩などのセキュリティリスクも最小化することができます。*1

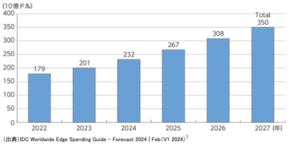

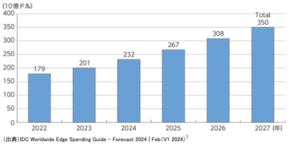

エッジコンピューティングの市場規模は世界的に成長していくことが見込まれており、2027年には3,500億ドルまで拡大すると予測されています。(図2)*2

図2:世界のエッジコンピューティング市場規模(支出額)の推移及び予測

出所)総務省「データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd218300.html

近年では、ITシステムの構築はクラウドコンピューティングが主流となっていますが、クラウドコンピューティングにはないメリットを持つ、エッジコンピューティングにも注目が集まっています。

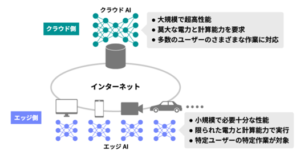

エッジAIは、インターネットの端に位置するデバイスだけで、AIの動作を完結することができる技術です。

つまり、クラウドとのやり取りを最小限に抑えたエッジコンピューティングでAI処理をおこうものです。

エッジAIの「エッジ」にはユーザーの周辺にあるさまざまな機器が含まれ、どの機器を指すのか明確な決まりはありません。

スマートフォンやPCだけでなく、自動車や工場の製造装置、街中に設置される防犯カメラなどもエッジに含まれます。

エッジAIもエッジコンピューティングと同様に、リアルタイム処理が可能であること、データ通信量が削減できること、セキュリティが強化できるなどのメリットがあります。

そのため、エッジAIはプライバシーを守る必要のある医療・ヘルスケアの分野や、機密情報を扱う工場のロボット、高速応答が必要となる自動運転などの分野で活用できることが期待されています*3

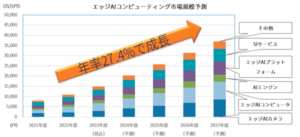

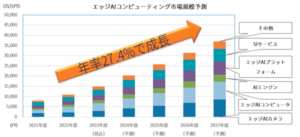

国内のエッジAIの分野の製品・サービス市場に関しても、エッジコンピューティングと同様に成長が見込まれており、2027年度には370億円規模に達することが予測されています。(図3)*4

図3:国内のエッジAIコンピューティングの市場規模の推移及び予測

出所)総務省「令和6年度版情報通信白書 データ集」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/datashu.html

エッジAIの国内市場規模は年率27.4%増で推移し、特にエッジAIコンピュータやエッジAIカメラの分野の成長が見込まれています。