空飛ぶクルマには明確な定義はありませんが、「電動」「自動操縦」「垂直離着陸」の3つを兼ね備えているところが特徴です。

海外では、eTVOL(Electric vertical Take-Off and Landing aircraft)やUAM(Urban Air Mobility)と呼ばれており、世界各国で技術開発が進められています。*1

空飛ぶクルマという名称ではありますが、厳密には車の仲間ではなく、「電動」の「航空機」です。

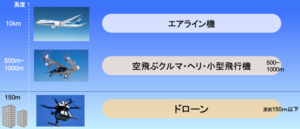

見た目はドローンにも似ていますが、空飛ぶクルマは⼩型⾶⾏機や回転翼航空機に分類されるため、構造上人が乗ることのできないドローンとは、航空法上の分類や求められる安全レベルが異なります。*2

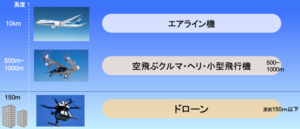

飛ぶ空域も異なり、ドローンが高度150m以下で飛行するのに対して、空飛ぶクルマはヘリコプターや小型飛行機と同じ高度500〜1000mの空域を飛行します。(図1)*2

図1:ドローンと空飛ぶクルマの飛ぶ空域の違い

出所)総務省「ドローン、空⾶ぶクルマ分野における電波の利⽤と課題」p.5

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919451.pdf

空飛ぶクルマは、ヘリコプターと比較して必要な部品が少ないため、整備費用を抑えることができます。*1

静穏性が高いため街中での運航も可能で、環境負荷が小さいところも利点として挙げられます。

さらに、空飛ぶクルマはパイロットなしでの自律飛行が可能であるため、運航費用も安く抑えられます。

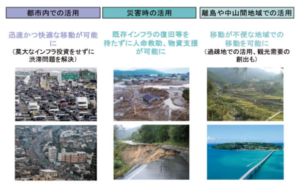

垂直離着陸によって狭い場所での離着陸が可能であるため、滑走路などの大規模なインフラも不要です。(図2)*3

図2:空飛ぶクルマの特徴

出所)山梨県「山梨県における「空の移動革命」実現に向けて」p.2

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/112154/yamanashi-pref-sorakuru-pamphlet.pdf

現在、空飛ぶクルマは航続距離約100km、2〜3名乗りの小型の機体を中心に開発されています。

さらに、より長距離の飛行も可能な大型機の開発も進められています。

空飛ぶクルマの運航には道路などの地上インフラが必要ないため、目的地まで直線的に移動することが可能です。

そのため、空飛ぶクルマが実用化されれば、既存インフラに頼らずに、最速・最短の移動が可能になります。*3

2025年の大阪・関西万博では、空飛ぶクルマのデモ飛行が予定されており、会場内北西部に位置する「モビリティエクスペリエンス」に空飛ぶクルマの離着陸エリアが設置されます。(図3)*4

図3:大阪・関西万博で運行を予定している機体

出所)EXPO2025「Advanced Air Mobility 空飛ぶクルマ」

https://www.expo2025.or.jp/future-index/smart-mobility/advanced-air-mobility/

大阪・関西万博で披露されるデモ飛行では、会場内ポートと会場外ポートをつなぐ2地点運航を予定しています。